Jacopo Conti

jchitarra[at]libero.it

Abstract

Affermare che la musica francese – dal repertorio «cólto» alla popular music – sia tra le più influenti in Europa equivale a dire un’ovvietà; in fin dei conti, la cultura francese tutta ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nel vecchio continente, per motivi geografici e storici.

Parlando di una tradizione musicale come quella spagnola (e, nello specifico, del flamenco) è possibile identificare alcuni elementi che, in forma di cliché o in modi più profondi, la rendono inconfondibile a orecchie straniere, anche di non addetti ai lavori (per esempio quella che nella teoria musicale si chiama cadenza frigia). Anche altre forti tradizioni musicali europee e non (i valzer viennesi, la bossa nova e il samba per il Brasile, il tango per l’Argentina, il reggae per la Giamaica…) sono immediatamente riconoscibili per caratteristiche musicali proprie e riconducibili a origini geografiche.Si possono trovare caratteri inconfondibili – da un punto di vista teorico ma soprattutto strumentale, del suono – anche nella musica francese? In questo testo verranno prese in considerazione fonti musicali disparate (musica «cólta», chanson, colonne sonore) sia francesi che straniere (nella loro rappresentazione di una Francia musicale) per capire se esiste una identità transalpina immediatamente riconoscibile oppure se la sua influenza è stata (ed è) così profonda da non venire percepita come appartenente a una tradizione nazionale (al punto di non essere sufficientemente «etnica» per orecchie straniere), e per fare un confronto soprattutto con i primi cantautori italiani, indicati da sempre tra i musicisti più sensibili al fascino francofono.

KEYWORDS: accordéon musette; sineddoche musicale; semiotica della musica; nazionalismo e musica; jazz manouche; musica da film.

Non posso negare di aver maledetto la scelta che ho compiuto riguardo la mia relazione da cui è tratto questo saggio, e di essermi chiesto perché mi sono voluto impelagare in un tema solo apparentemente semplice. In una raccolta, tra l’altro, intitolata «Poesia e canzone dalla Francia all’Europa», nella quale sembra che io voglia fare il bastian contrario occupandomi di quanto di francese non è stato assimilato dal resto dell’Europa (e del mondo, in generale). Chiunque studi musica ha modo di comprendere l’importanza di grandi compositori, musicisti e autori/interpreti francesi e quanto il loro esempio sia stato emulato oltre i confini nazionali. Su tutte, dato il tema di questa raccolta, si può ricordare la figura di Georges Brassens (1921-1981), capitale per lo sviluppo dei cantautori italiani e autori/interpreti sparsi per l’Europa, ma nell’ambito musicale cosiddetto «colto» non si possono dimenticare almeno gli esempi di Debussy (1862-1918) e Ravel (1875-1937), la cui tecnica compositiva e soprattutto l’abilità nell’orchestrazione[1] sono state un modello imprescindibile per alcuni grandi autori dall’altra parte dell’Atlantico, come Cole Porter (1891-1964) e George Gershwin (1898-1937) negli Stati Uniti e Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e poi Antônio Carlos Jobim (1927-1994) in Brasile.[2] E, se ci vogliamo spostare verso il jazz, non vi è libro dedicato alla sua storia che non ricordi Django Reinhardt (Jean Baptiste Reinhardt, 1910-1953) come uno dei più fantasiosi e prorompenti improvvisatori del Novecento – sebbene fosse un nomade romaní di etnia manouche nato in Belgio, svolse gran parte della sua carriera a Parigi.[3] Però, nonostante quello che so riguardo la musica francese, la sua diffusione e l’influenza che ha avuto in Europa e nel mondo, vi sono elementi musicali che alle mie orecchie di ascoltatore «non addetto ai lavori» (è sempre bene mantenerne almeno uno…) fanno venire in mente la Francia senza un particolare perché – ed è di questi elementi che vorrei parlare. Ciò mi porterà, quindi, anche a parlare di uno degli argomenti più spinosi che si possano incontrare in qualsiasi discorso, ovvero i cliché – una bella parola francese.

La sineddoche musicale e l’appartenenza culturale in musica

Alcuni generi/forme/culture musicali sono immediatamente riconoscibili attraverso la figura retorica della sineddoche, o talvolta sineddoche di genere, ovvero «a set of musical structures imported into a musical “home” style that refer to another (different, “foreign”, “alien”) musical style by citing one or more elements supposed to be typical of that “other” style» (Tagg 2013, p. 524). In questo saggio non mi occuperò tanto di sineddoche di genere, quanto più di sineddoche «geografica» o «etnica»; ritengo sia utile distinguere tra due forme di questa particolare figura retorica, ovvero [1] quella di tipo sintattico-grammaticale e [2] quella di tipo timbrico. Una sineddoche sintattico-grammaticale consente di identificare un ritmo suonato su di una superficie «neutra» (un tavolo, o il petto; insomma, non uno strumento musicale) come «tipicamente brasiliano» perché simile al samba, oppure di riconoscere una cadenza frigia come «spagnola» o «flamenca». Una sineddoche timbrica, invece, è quella che consente alla nostra mente di visualizzare una balera dell’Emilia Romagna o una sala da ballo nella Vienna del tardo XIX Secolo nel caso in cui un generico tempo di 3/4 molto marcato venga suonato da una fisarmonica o da un’ampia orchestra «classica». Innegabilmente le due forme di sineddoche possono coesistere: il timbro della chitarra classica aiuta a riconoscere il flamenco, mentre sia una fisarmonica che un’orchestra sinfonica suonerebbero fuori contesto se suonassero un velocissimo riff thrash metal. Va inoltre ricordato che una sineddoche musicale è efficace da un punto di vista intersoggettivo[4] solo presso un pubblico che condivida determinati riferimenti culturali: per un ascoltatore occidentale, il suono di un sitar generalmente significa «psichedelia», oppure «spiritualità», o, ancora, «Oriente misterioso», mentre per un Indiano può voler dire semplicemente «musica classica» (certamente non «Oriente misterioso»). Ugualmente, per un ascoltatore spagnolo la cadenza frigia può significare «Andalusia», ma difficilmente può indicare tutta la Spagna. Giocando «in casa», è lo stesso effetto che per noi Italiani risulta ridicolo ascoltare, in un film statunitense, un gondoliere veneziano che canta «O’ sole mio»: Napoli e Venezia sono lontanissime geograficamente, culturalmente e musicalmente, ma per chi non conosce a sufficienza il Belpaese lo stereotipo culturale italiano passa anche attraverso questa rappresentazione musicale.

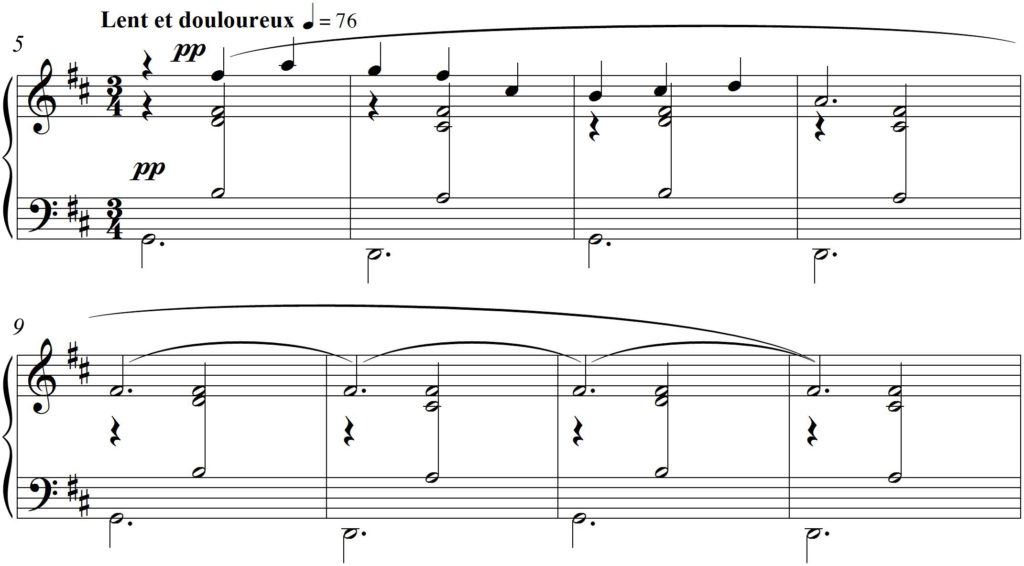

Identificare una o più sineddochi grammaticali chiaramente riconducibili alla musica francese non è compito facile come nel caso della cadenza frigia per il flamenco. Si può forse dire, in generale, che le soluzioni armoniche escogitate da Debussy o Erik Satie (1866-1925) nei primi anni del Novecento per evitare la direzionalità V-I tipica della tonalità euro-classica[5] possono essere chiaramente distinte da quelle elaborate, grossomodo negli stessi anni e con gli stessi intenti, da Arnold Schönberg (1874-1951), da Bela Bartók (1881-1945) o da Igor Stravinskij (1882-1971), e che possono essere imitate piuttosto facilmente, come ci dimostrano alcuni brani per pianoforte solo di Ryuichi Sakamoto (1952), che ricordano molto da vicino gli escamotage pentatonici del Debussy di Pagodes (dalle Estampes, 1903: si veda l’Immagine 1) o le sospensioni direzionali del Satie delle Gymnopedies (1888: si confrontino l’Immagine 2 e la 3) e delle Gnossienes (1889-1897).[6]

Immagine 1: scale pentatoniche à la Debussy nell’introduzione (piccola eccezione il fa a battuta 5) di The Last Emperor Theme (1988) di Ryuichi Sakamoto. Riduzione pianistica di T. Idogawa.

Immagine 2: prime otto misure di Opus (Sakamoto 1999). Direzionalità armonica sospesa, e vaga tendenza al modo lidio. Trascr. di J. Conti.

Immagine 3: prime otto battute della 1ère Gymnopédie (1888) di Erik Satie. Direzionalità armonica sospesa, vaga tendenza al modo lidio.

Non è certamente un caso se Leo Ferré (1916-1993), nel secondo dei suoi tre dischi in cui ha musicato Charles Baudelaire (1821-1867), abbia scelto di riprendere un linguaggio orchestrale che ricorda quello di Claude Debussy:[7] uno dei più famosi auteurs-compositeurs-interprètes sceglie di cantare le poesie di uno dei più celebri (e celebrati) poeti francesi emulando una gloria musicale nazionale, creando così un’opera fortemente connotata da un punto di vista culturale. In effetti, come Marcello Sorce Keller scrive diffusamente nel bel libro What Makes Music European: Looking Beyond Sound (2012), l’appartenenza nazionale (o continentale) di una musica va oltre il suono,[8] è un fatto prevalentemente ideologico, come ci ricordano le monete locali.[9]

Per quanto riguarda una sineddoche di tipo timbrico, il cinema non francese ambientato in Francia ci fornisce l’esempio più forte e significativo. La fisarmonica francese – una qualsiasi delle varie accordéons disponibili – è diventata il segnale per «Francia», possibilmente se in una valse musette, ma non necessariamente. Da notare che, ne Gli Aristogatti (The AristoCats, 1970), in Ratatouille (id, 2007) e nella puntata «Crêpes alle crêpes, vino al vino» de I Simpson il suono della fisarmonica viene evocato quando compare la Tour Eiffel, sommando due stereotipi e rafforzandone il significato;[10] nel caso di Forget Paris (id, 1995), addirittura, il suono dell’accordéon viene evocato prima ancora di nominare la Francia, e noi sappiamo già che si sta parlando di quella nazione, perché quel particolare timbro è diventato l’equivalente acustico della Tour Eiffel, dimostrando di avere pari forza evocativa. Tutto sommato lo sapevamo già anche per Gli Aristogatti, prima ancora che Maurice Chevalier (1888-1972) – alla sua ultima incisione – nominasse Parigi. C’è un altro esempio che può tornare utile, al riguardo: quando vengono presentate le case produttrici, prima dei titoli di testa di Ratatouille – quindi prima dell’inizio del film vero e proprio – il logo della Disney si allarga sullo schermo mentre il suono di un accordéon si spande nello spazio acustico annunciando il luogo in cui si svolgeranno le vicende, prima ancora di un accenno alla Marsigliese (uno dei tre inni nazionali, insieme a quello britannico e a quello statunitense,[11] ad avere assurto a sineddoche geografica valida praticamente in tutto il globo).

La Francia come patria europea del jazz

C’è un altro stereotipo, forse un po’ più debole, legato questa volta alla Francia in generale, non solo alla città di Parigi. Il jazz manouche è considerato prettamente francese, anche se quella manouche è un’etnia romaní, quindi una cultura apolide, e la musica jazz sia arrivata da oltreoceano. Non va dimenticato che c’è una componente essenziale zingara/gitana anche nel flamenco (si veda Fabbri 2008a, pp. 25-31) – che risale a molti secoli prima rispetto al jazz manouche – ma ciò non ci impedisce di identificarlo come una pratica eminentemente «spagnola». Nonostante il jazz abbia avuto molto in fretta una diffusione su scala globale[12] e vi siano stati altri grandi virtuosi nel Vecchio Continente a lui contemporanei, è Django Reinhardt ad affermarsi come il primo jazzista non statunitense ad aver creato un linguaggio personale e riconoscibile (forse perché il primo notato proprio dagli statunitensi). Anzitutto, va ricordato che negli anni Trenta la chitarra era ancora uno strumento prevalentemente di accompagnamento, mentre lui fu il primo a darle grande risalto in quanto solista, qualche anno di prima di Charlie Christian (che però suonava la chitarra elettrica) dall’altra parte dell’oceano. E l’aspetto strumentale non si ferma alla persona di Reinhardt: come ricordano Alyn Shipton e Ted Gioia,

Il [quintetto] così formato, con violino, [tre] chitarre e contrabbasso, sebbene avesse molte similitudini con le string band afroamericane, era inedito nel jazz […] dell’epoca. (Shipton 2011, p. 406)

[Django Reinhardt’s] Quintette du Hot Club de France [represents] the unusual concept (even today) of a jazz band made up entirely of string instruments. (Gioia 2012, p. 81)

E ancora,

One of the first significant cover versions of «It Don’t Mean a Thing» came out of Paris, where violinist Stéphane Grappelli, in an early leader date, with guitarist Django Reinhardt as sideman, delivered a rambunctious rendition of the song, much faster than Duke’s recorded version, and a revelation to jazz fans who might doubt that a band could «get that swing» in a combo without drummer or horn. (Gioia 2012, p. 205)

L’identità timbrica del Quintette du Hot Club de France, che dava risalto a chitarra acustica e violino, non ai fiati, e il fraseggio virtuosistico di Reinhardt erano un’assoluta novità; ma non va dimenticato, d’altro canto, l’approccio alla chitarra ritmica di Joseph Reinhardt (1912-1982) e Roger Chaput (1909), che, come dice Gioia, aveva sì «swing», ma era anche particolarmente rigido, così soffermato sui quarti legnosamente scanditi con decise pennate verso il basso. Ma proprio quel modo di accompagnare è diventato il «marchio di fabbrica» di questo sotto-genere; non si può pretendere che tutti i solisti al violino abbiano l’eleganza di Grappelli e che tutti i chitarristi abbiano la prorompente inventiva di Reinhardt (anche se molte delle sue tecniche, come le ottave parallele, il vibrato e il particolare modo di piegare le corde, sono state incorporate nello stile improvvisativo di questo particolare sotto-genere), ma il manouche non può essere tale senza i torrenziali accompagnamenti rigidi e al contempo disinvolti delle chitarre ritmiche – che sono, quindi, secondo la definizione di genere musicale di Franco Fabbri, alcune tra le norme socialmente accettate di tipo tecnico-formale (Fabbri 2008b, pp. 75-85) che ci permettono di riconoscere questo sotto-genere. È vero, ancora oggi un gruppo jazz non è normalmente costituito da soli strumenti a corda, e quel tipo di combo viene ancora oggi associato a Reinhardt, il quale, secondo Ted Gioia, con «Nuages» fornì addirittura ai francesi dei territori occupati durante la guerra un inno nazionale alternativo, quando la «Marsigliese» era stata proibita (Gioia 2011, p. 161; Gioia 2012, p. 304). La Francia è stata quindi la prima nazione dopo gli Stati Uniti ad avere un proprio jazz stilisticamente definito e riconoscibile.

Talmente «francese» e talmente definito e identificabile che Arrigo Polillo, nelle pagine dedicate a Reinhardt all’interno della sua monumentale storia del jazz (del 1975), pur lodandone la grande inventiva, prese in prestito le parole di André Hodeir definendolo «un “incidente pittoresco piuttosto che un avvenimento storico”» (Polillo 1997, p. 517) e affermò:

Il jazz, espressione musicale di una diversissima cultura, ignorò la sua lezione e non tenne conto del suo esempio. E chi ora si domanda se Reinhardt, dopotutto, abbia fatto dell’autentico jazz, ha validi argomenti per concludere in senso negativo. Django si innamorò del jazz, lo vagheggiò da lontano, senza conoscerlo a fondo, e, nell’ambito di certe sue regole di linguaggio, improvvisando secondo la logica jazzistica, fece una musica tutta sua, che suscitò l’ammirazione anche dei più grandi jazzmen americani, ma non fece scuola. (Ibidem)

Gli storici del jazz di oggi non si sognerebbero mai di scrivere una cosa del genere, e infatti Zenni, Gioia o Shipton non lo fanno. Gli elementi chiari nelle dure parole di Polillo sono: [1] la visione del jazz in quanto genere musicale con norme tecnico-formali chiaramente definite (cioè il jazz classico statunitense) – idea oggi quasi completamente abbandonata, a favore di un approccio globale alla materia; [2] l’unicità del linguaggio di Reinhardt, che non si uniforma – se non parzialmente, nel repertorio – al mainstream statunitense e rimane fieramente altro («fece una musica tutta sua»). Cioè, una figura di spicco della musica francese – mentre il jazz è «espressione musicale di una diversissima cultura», cioè quella degli afroamericani e, in minor misura, di italoamericani ed ebrei.

Oltre all’importanza e alla fama che ebbe Reinhardt, o forse proprio per questo, Parigi è stata identificata a lungo come la città europea del jazz par excellence (a sua volta considerato una musica prettamente «urbana»), e ha ospitato moltissimi jazzisti statunitensi «in esilio», come Sidney Bechet (1897-1959), Kenny Clarke (1914-1985) e l’Art Ensemble of Chicago nei primi anni Settanta. A rafforzare questa immagine, vi è innegabilmente il poema sinfonico Un Americano a Parigi (An American in Paris, 1928) di George Gershwin[13] – nel quale la città è rappresentata come una metropoli moderna e caotica, con i clacson delle auto nell’organico orchestrale. È vero, Gershwin non era un jazzista, ma le sue canzoni sono standard suonati dai jazzisti di tutto il mondo, ed è ricordato come uno dei primi compositori classici ad aver aperto il proprio linguaggio armonico alle blue notes.

Un appassionato di jazz tradizionale come Woody Allen (Allan Stewart Königsberg, 1935) non poteva non vedere Parigi come la città di Sidney Bechet, che tra l’altro suonava il suo stesso strumento, il clarinetto, e per il montaggio iniziale di immagini parigine nel suo Midnight in Paris (id, 2011) non è caduto nel cliché della fisarmonica, ma in quello della «città del jazz», scegliendo proprio un suo pezzo, «Si tu vois ma mère» (1952), dandogli lo stesso risalto che aveva dato alla Rapsodia in Blu di Gershwin nel celebre Manhattan (id, 1979) e che in tempi recenti ha riservato a «Barcelona» di Giulia y Los Tellarini per Vicky Christina Barcelona (id, 2008)[14] e come avrebbe fatto l’anno dopo con «Nel blu dipinto di blu» in varie versioni e «Arrivederci Roma» (nella versione di Alfredo Messina) per To Rome with Love (id, 2012).

Quell’accento francese (anche della chitarra)

Un’ultima cosa, prima di concludere: come è stato ricordato più volte durante il convegno e nei saggi da esso ricavati, le canzoni francesi sono state un modello – talvolta un canovaccio, a volte materiale plagiato – per numerose scuole autoriali in giro per l’Europa. Ma c’è una ovvietà che rende francese una canzone francese, e ce la ricorda Charles Aznavour (Chahnourh Varinag Aznavourian, 1924) con «For Me Formidable» (1964). Aznavour ha avuto successo in tutta Europa, di frequente ha tradotto le sue canzoni in diverse lingue per adattarsi ai diversi mercati,[15] e la sua pronuncia spesso era molto curata. Quando cantava in italiano, per esempio, riusciva a non avere la cosiddetta «erre moscia» tipica dei francofoni; eppure in questo caso, nel passaggio dall’inglese al francese, marca particolarmente la «erre» – non mi è chiaro se questa si possa definire come una vibrante uvulare (R) o una fricativa uvulante sonora (ʁ). È tipico del crooning francese – mi perdonerete l’anglismo – marcare molto le consonanti, e nel caso della lingua d’oltralpe è inevitabile che la «erre» caratteristica (certamente non l’unico elemento distintivo, ma forse il più riconoscibile) venga particolarmente messa in risalto. Dopo «You are the one / For me / For me / For me», ce lo segnala Aznavour, il quarto «foR» non è più in inglese, ma è l’inizio di «formidable»… Lo stile interpretativo canoro può essere passato da una nazione all’altra, ma alcune caratteristiche della pronuncia non hanno potuto fare altro che rimanere entro confini dei paesi francofoni.

C’è un fil rouge che collega Django Reinhardt a George Brassens, ed è, banalmente, la chitarra. Certo, Brassens non era un solista né tantomeno un virtuoso, ma Reinhardt cominciò la sua carriera ancora adolescente sia suonando su valses musettes che accompagnando canzoni. Ebbene, la chitarra è l’elemento musicale più immediatamente riconducibile alla figura di Brassens (la pipa è quello «grafico»), e dal punto di vista del suono, anche se siamo lontani dai polsi arroventati della mano destra dei musicisti manouche, c’è una lontana parentela nello stile di accompagnamento, al contempo morbido ma statico e regolare.[16] Tra tutti gli altri auteurs-compositeurs-interprètes francofoni, è proprio la chitarra ad aver distinto Brassens dagli altri (dal contemporaneo Trenet, per esempio), perché, oltre a scrivere e a cantare le proprie canzoni, le suonava, e ad averlo fatto sopravvivere da un punto di vista di immagine e timbro fino a oggi. Il modello attualmente dominante, che è ancora quello di Bob Dylan, riprende gli stilemi dell’accompagnamento dal folk nordamericano, ma il timbro della chitarra acustica è il medesimo.

Nei suoi Minima Moralia Adorno scrisse:

Ciò che è stato compiuto e realizzato può essere tranquillamente dimenticato ed essere tuttavia custodito nel presente. Invecchiato e solo ciò che è fallito, la promessa inadempiuta del nuovo che non si è realizzato. (Adorno 1994, pp. 102-103)

L’immagine (intesa anche «immagine sonora») di Georges Brassens (qualcuno che scrive, canta e suona le proprie canzoni) certamente non è invecchiata, è stata una promessa «mantenuta». E senza voler per forza condividere l’idea di «nuovo» e di storia come freccia che avanza in termini evolutivi – a cui neanche Adorno credeva fino in fondo (cfr. Fabbri 2010, p. 60) – possiamo dire che suona «straniero» o «esotico» tutto ciò che non è stato assimilato, più o meno come tutto ciò che suona «invecchiato». E, a giudicare dai pochi stilemi raggranellabili di musiche che suonano «francesi» contro i tanti esempi presentati in questi giorni di influenza sul resto del continente, possiamo dire senza ombra di dubbio che ciò che la musica francese ha rappresentato nei riguardi della musica europea è, in questi termini, una «promessa più che mantenuta» e che sia stata una delle pietre angolari nella formazione di ciò che oggi chiamiamo «canzone», «cantante e autore» e «cantautore» – cioè che, contrariamente a quello che secondo Polillo avrebbe fatto Django Reinhardt, «ha fatto scuola».

Bibliografia

Adorno, Theodore W. 1994. Minima moralia. Meditazioni della vita offesa. Einaudi, Torino (ed. originale Minima moralia. Reflexionen aus dem beschadigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1951)

Gioia, Ted. 2011. The History of Jazz. 2a edizione, Oxford University Press, New York.

Gioia, Ted. 2012. The Jazz Standards: A Guide to the Repertoire. Oxford University Press, New York.

Fabbri, Franco. 2008a. Around the clock. Una breve storia della popular music. UTET Libreria, Torino.

Fabbri, Franco. 2008b. Il suono in cui viviamo. Saggi sulla popular music. Il Saggiatore, Milano.

Fabbri, Franco. 2010. «Il plurale di “musica”», in Musica/Realtà, 93, pp. 49-65.

Polillo, Arrigo. 1997. Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afro-americana. Nuova edizione aggiornata a cura di F. Fayenz (1a edizione 1975), Mondadori, Milano.

Shipton, Alyn. 2011. Nuova storia del jazz. Einaudi, Torino (ed. originale A New History of Jazz. Continuum International Publishing, London 2007).

Sorce Keller, Marcello. 2012. What Makes Music European: Looking Beyond Sound. Scarecrow Press, Plymouth.

Tagg, Philip. 2013. Music’s Meaning: A Modern Musicology for Non-Musos. The Mass Media Music Scholars’ Press, New York & Huddersfield.

Tagg, Philip. 2014. Everyday Tonality II. The Mass Media Music Scholars’ Press, New York & Huddersfield.

Zenni, Stefano. 2012. Storia del jazz. Una prospettiva globale. Stampa Alternativa, Viterbo.

Discografia

Aznavour, Charles (Chahnourh Varinag Aznavourian). 1963. «For me… Formidable» / «Donne Tes 16 Ans», Barclay 60354, 45 giri.

Sakamoto, Ryuichi. 1999. «Opus», in BTTB, Sony Classical 4763609, CD.

Sakamoto, Ryuichi. 2009. «The Last Emperor», in Playing the Piano, Decca 4763609, CD.

Filmografia

Aristogatti, gli (The AristoCats). 1970. Regia di Wolfgang Reitherman, Walt Disney Productions.

Eccezziunale… veramente. 1982. Regia di Carlo Vanzina, Cinemedia.

Forget Paris. 1995. Regia di Billy Crystal, Castle Rock Entertainment/Face Productions.

Manhattan. 1979. Regia di Woody Allen, Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions.

Midnight in Paris. 2011. Regia di Woody Allen, Gravier Productions/Mediapro/Pontchartrain Productions/Televisió de Catalunya (TV3)/Versátil Cinema.

Ratatouille. 2007. Regia di Brad Bird e Jan Pinkava, Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures.

I Simpson (The Simpsons). 1990. Episodio «Crêpes alle crêpes, vino al vino» («The Crepes of Wrath»), regia di Wesley Archer e Milton Grey, 20th Century Fox/Gracie Films/Klasky-Csupo.

To Rome with Love. 2012. Regia di Woody Allen, Medusa Film/Gravier Productions/Perdido Productions/Mediapro.

Vicky Cristina Barcelona. 2008. Regia di Woody Allen, The Weinstein Company/Mediapro/ Gravier Productions/Antena 3 Films/Antena 3 Televisión/Televisió de Catalunya (TV3).

[1] La quale orchestrazione aveva già avuto un caposcuola in Hector Berlioz (1803-1869), un altro francese.

[2] Certo, le composizioni di Ravel e Debussy presentano in realtà fortissime discrepanze dal punto di vista costruttivo, armonico e scalare, ma nonostante ciò vengono spessissimo accomunati, ma non è questa la sede per discutere tale argomento.

[3] Città nella quale, tra l’altro, passò per sua scelta l’intera durata della Seconda guerra mondiale. Scelta alquanto audace, per un Rom in una città occupata dai nazisti.

[4] «Intersubjectivity arises when at least two individuals experience the same thing in a similar way. The same (or a similar) experience is in other words shared between (inter) two or more human subjects» (Tagg 2013, p. 196). Per una trattazione più estesa del concetto di intersoggettività, si veda Tagg 2013, pp. 195-228.

[5] O, per dirla con Philip Tagg, della tonicalità euroclassica, riferendosi al fatto che il termine dovrebbe derivare da tonica e non da tono. Si veda Tagg 2014, pp. 51-57.

[6] Il tema composto per L’ultimo imperatore (The Last Emperor, 1987) rappresenta un interessante cortocircuito di cliché: un compositore contemporaneo giapponese che ricorre ad alcuni degli stilemi (come il ricorso alle scale pentatoniche) adoperati un secolo prima da un autore francese, Debussy, quando cercava di imitare – ma forse sarebbe meglio dire «ricreare» – le musiche giapponesi e giavanesi, scrivendo la colonna sonora per il film di un regista italiano di ambientazione cinese.

[7] I tre dischi sono, in ordine cronologico, Les Fleurs du mal (1957), Leó Ferré chante Baudelaire (1967) e Les Fleurs du mal (suite en fin) (2008; uscita postuma di demo del 1977). Ferré ha inoltre musicato altri poeti francesi, come Apollinaire, Rimbaud, Aragon, Verlaine.

[8] A riprova di questa tesi, Sorce Keller non inserisce nemmeno un esempio su pentagramma in tutto il volume.

[9] Dal 1990 fino all’entrata in corso dell’Euro, proprio Debussy era presente sul retro delle banconote da 20 franchi, un po’ come accadde in Italia con Giuseppe Verdi sulle 1000 lire o con Mozart sulle banconote da 5000 scellini austriaci (ancora sulle monete austriache da 1 o 2 Euro).

La forza del ruolo ideologico nella collocazione nazionale di un compositore è spesso mitigata dai fatti: è innegabile che Debussy, nato e cresciuto in Francia, fosse francese. E così vale per la stragrande maggioranza dei compositori e delle grandi personalità in generale. Ma che dire di figure come Edgard Varèse, il quale, a seconda della convenienza, è un compositore francese emigrato negli Stati Uniti o un grande sperimentatore statunitense dai natali francesi?

[10] E, nel caso della scena romantica de Gli Aristogatti con i due gatti «adulti» che guardano la Tour Eiffel dalla soffitta dell’amico jazzista dopo la festa, l’arpa suona delle delicate figure e bicordi che ricordano il sognante Claire de Lune dalla Suite Bergamasque di Debussy: le note e il registro sono gli stessi.

[11] Senza contare l’ormai «decaduto» inno dell’Unione Sovietica e l’Internazionale socialista e Bandiera rossa, che però non sono inni nazionali in senso stretto.

[12] Il primo disco jazz italiano risale al 1919, solo due anni dopo la prima incisione negli USA.

[13] E il conseguente musical cinematografico omonimo di Vincente Minnelli, del 1951.

[14] Canzone nella quale abbondano le cadenze frigie, specialmente nelle strofe. Nel film c’è anche un’abbondante presenza di chitarra classica spagnola, in particolare di composizioni di Albéniz (1860-1909).

[15] Come nel caso di «She», che venne pubblicata in cinque lingue: francese («Tout les visages de l’amour»), inglese («She»), italiano («Lei»), tedesco («Sie») e spagnolo («Ella»).

[16] Reinhardt è citato in due canzoni di Brassens: in «Entre la rue Didot et la rue Vanves» c’è un «chouette accord du père Django», mentre recita «L’ancêtre» recita «Emules de Django, disciples de Crolla / Toute la fine fleur de cordes était là / Pour offrir à l’ancêtre, en signe d’affection, / En guis’ de viatique, une ultime audition».